ما لا نراه خلف القضبان

أيمن الصياد

أيمن الصياد

آخر تحديث:

الأحد 2 أكتوبر 2016 - 11:00 ص

بتوقيت القاهرة

وسط الهيستريا الحاضرة، لم أستغرب أن يكون رد فعل البعض على مقالي الأسبوعين الماضيين حول «ثنائية العدل والظلم» لاإنسانيا. كما لم تفاجئني تعليقات البعض التي تلخصت في أنه «لا مشكلة مع الظلم، مادام يأتي لنا بالأمن والاستقرار.. والرخاء».

***

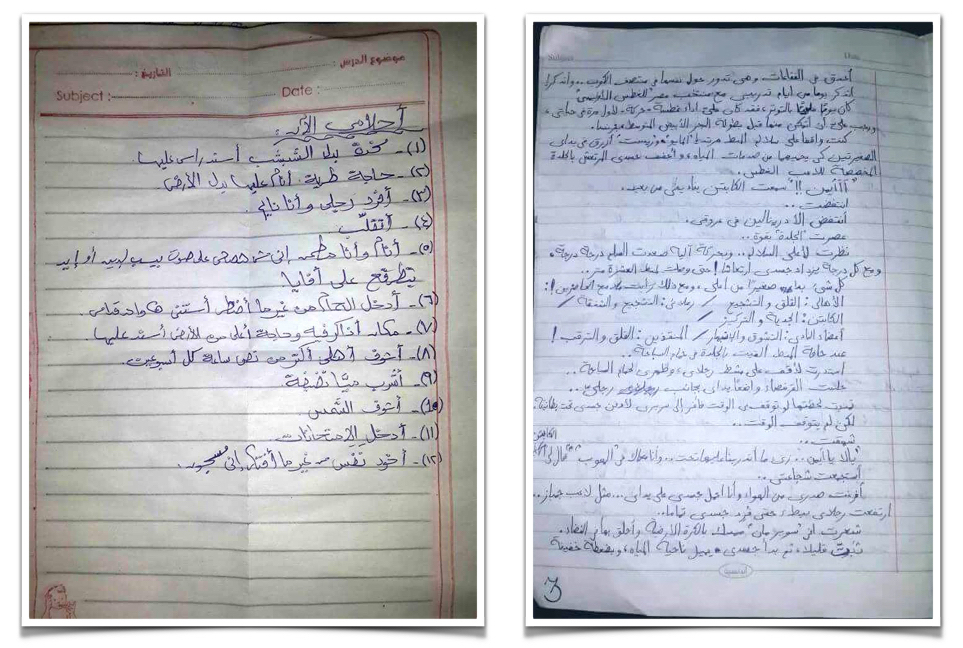

الصورة للمصور البرازيلي الشهير: Sebastiao Salgado

هل يمكن للأمن والاستقرار أن يتحققا «واقعيًا» حين يغيب العدل ويشيع الظلم؟ وهل يمكن لمثل هذا الواقع أن يأتي لنا بالمستثمرين، وبالرخاء، والازدهار؟

لست هنا بصدد الحكم «الأخلاقي» على مثل هذا التفكير. وإنما فقط سأطرح السؤال، وسأقرأ التاريخ، تاركا لكم الإجابة:

هل يمكن للأمن والاستقرار أن يتحققا «واقعيا» حين يغيب العدلُ ويشيع الظلم؟ وهل يمكن لمثل هذا الواقع أن يأتي لنا بالمستثمرين، وبالرخاء، والازدهار؟

قد يستفز السؤال كل من درس فلسفة القانون، أو قرأ في تجارب التاريخ أو يذكر قول ابن خلدون الشهير «الظلم منذر بخراب العمران»، ولكنه، للأسف سؤالٌ حاضرٌ، وواقعي، ولم يعد يتردد فقط بين سيدات النوادي، أو في الجلسات الخاصة، أو على استحياء. فالرئيس نفسه، كما غيره من المسئولين كلما سئل عن حقوق الإنسان «الغائبة» كانت إجابته عن الأمن والاستقرار.. والرخاء.

بغض النظر عن حديث متكرر للرئيس يقر فيه بحقيقة وجود «مظلومين» في السجون، فمن الطبيعي ألا يكون لدينا إحصاء بعدد هؤلاء المظلومين. ولكننا نعرف مثلا أن هناك أعدادا قد تصل إلى الآلاف من المحبوسين احتياطيا والذين قد تتجاوز فترة حبسهم، أحيانا حتى دون قرار للاتهام، أو محاكمة، «وبالمخالفة للقانون» عامين كاملين.

صحيح أنه في بلد لا يعرف الشفافية، ليس في وسعي أن أعرف عدد الذين جرى الزج بهم في السجون (بتعريفات قانونية مختلف) في الأعوام الثلاثة الأخيرة، كما ليس بوسعي أن أتأكد من مدى دقة ما ورد في التقرير «المفزع» الذي نشرته Human Rights Watch قبل أيام وصار موضوعا رئيسا في كبرى الصحف العالمية عما يجري مع هؤلاء المغيبين خلف أسوار «سجن العقرب»، ولكني كنت واحدا من الذين استمعوا (على الهواء مباشرة) لمدير سابق لسجن العقرب ذاته يقول للزميل شريف عامر نصا: «سجن العقرب ده عقرب فعلا.. سجن لا بتخش له شمس ولا هوا.. يا دوب الهوا على قد الاستنشاق.. هو متصمم على إن اللي يدخله ميطلعش منه». لا تستغربوا، فالحلقة كانت في فبراير ٢٠١٢، وقت أن جربنا معنى أن يكون لدينا إعلام حقيقي حر. والضابط الكبير هو اللواء إبراهيم عبدالغفار، وقت أن كان المناخ يسمح لرجال الشرطة المحترمين أن يتحدثوا بحرية عن الأخطاء (والجرائم) وما يحتاجه «النظام» من إصلاح، هو في صالحنا جميعا؛ مواطنين، ورجال حكم، ومؤسسات دولة.. ومستقبل (تجدون هنا الرابط إلى كلام مدير سجن العقرب السابق عن أحوال السجن، وهنا الرابط إلى الحلقة التلفزيونية كاملة).

كما غيره، فما يجري «داخل» سجن العقرب للمحبوسين، أو «على أبوابه» لأهاليهم، لن يدرك معناه، وأثره الممتد؛ حنقا، وإحباطا، ويأسا إلا من قادته أحداث السنوات الخمس الماضية، بحق أو بدون حق إلى تلك التجربة التي يعرف تأثيرها جيدا علماء النفس والاجتماع، كما يعرف ذلك أيضا «دارسو التاريخ» (لمن يريد أن يدرك أبعاد التجربة الإنسانية، أن يقرأ ما يكتبه أهالي هؤلاء المعتقلين على مواقع التواصل الاجتماعي، أو يعود إلى ما حكاه زملاء كثيرون، بينهم «السجين» السابق عمر حاذق عن تجربته. والصحفية الجادة لينا عطاالله عن مشاهداتها).

***

ماذا يمكن أن نتوقع من هؤلاء «المظلومين» كما وصفهم الرئيس؟ أو «المعتقلين السياسيين» كما وصفهم تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، أو «الذين تتحطم حياتهم، ويضيع مستقبلهم الدراسي» كما قال عنهم تقرير المجلس المصري «الحكومي» لحقوق الإنسان؟

إن كان بعضنا لا يعرف الكثير عن قصة «أبو بكر البغدادي» الذي خرج من سجنه العراقي ليعلن «دولة الخلافة»، وإن كان بعضنا لا يعرف أن الكتلة الرئيسة للتنظيمات الجهادية في سوريا هي لمعتقلين سابقين في السجون السورية «أطلقهم» الأسد (لأسباب باتت مفهومة بعد انطلاق الثورة في ٢٠١١) فكلنا يعرف قصة شكري أحمد مصطفى (١٩٤٢ ــ ١٩٧٨)، أو على الأقل يذكر صورته «الأيقونية» المميزة. أو استمع إلى كلامه في وثائقي BBC الذي أخرجته الزميلة جيهان الطاهري عن «فراعنة مصر» يقول ملخصا المسألة كلها، بعد تسع سنوات قضاها في المعتقل: «الذين عذبونا هكذا ليسوا مسلمين ولو نطقوا الشهادتين». وكانت هذه العبارة، فيما نعرف أول الطريق، الذي نعرف إلى كثير جدا مما دفع المجتمع كله ثمنه فيما بعد.

كان شكري مصطفى في الستينيات طالبا في جامعة أسيوط، لم يعرف عنه وقتها غير أنه ككثير من أقرانه كان مهتما بالأدب ويقرض الشعر، كما كان مجتهدا دراسيا. لا نعرف دقة ما قيل من أنه كان الأول على دفعته عند تخرجه، ولكننا نعرف أن الفتى الصعيدي خرج «من الجامعة إلى السجن» ضمن اعتقالات عام ١٩٦٥. ونعرف أنه في السجن، كما تعرض (كغيره) إلى صنوف التعذيب التي عرفنا تفاصيلها فيما بعد، تعرض أيضا إلى أفكار كانت كفيلة بأن يجد فيها ملجأ نفسيا، «وتفسيرا» لما يتعرض له. ثم ردا ثأريا «كامنا» تجاه الدولة التي حبسته، وعذبته، وتجاه المجتمع الذي «سكت» عن ذلك.

وبغض النظر عن التفاصيل، فقد كان أن خرج الطالب المجتهد من سجنه، ليس فقط ليهجر «الشعر» الذي كان يهواه، بل ليهجر المجتمع كله مؤسسا «لجماعة المسلمين»، التي عرفت إعلاميا «بالتكفير والهجرة». وليأخذ طريقه الطبيعي إلى ساحة الإعدام في سجن القلعة في ٣٠ مارس ١٩٧٨، صبيحة زيارة السادات للقدس، ليذكرنا ربما بأن الاعتقالات «غير العادلة»، كما الحلول الإقليمية «غير العادلة» لن تأتي أبدا باستقرار.. أو سلام. فالحل السهل، ليس دائما الحل الصحيح. أرجوكم تذكروا أن من بعض الحكمة أن نفكر مرتين.

***

ماذا قال الإخواني «الشاب» للأستاذ محمد حسنين هيكل في تلك الأيام من صيف ٢٠١٣؟

على هامش القصة، كنا قد عرفنا أيضا أنه لأسباب ترتبط بعوامل العمر والتجربة ودهاء السياسة «وثقافة السمع والطاعة»، كيف صار شباب المعتقلين أكثر حدة من شيوخهم / معلميهم. وطالعنا في الشهادات المتراكمة كيف أن منهم من لم يطيقوا أن يروا ما يتعرض له «شيوخهم»، وأحيانا آباؤهم «البيولوجيون» من إهانة، وما يتعرضون هم له من تعذيب. فكان أن خرجوا عليهم. وسمعنا كيف خرجت في المعتقلات جماعات تتهم «الإخوان المسلمين» بالتخاذل، وبأنهم «قبلوا الدنية». وكان هذا، فيما نعرف بداية طريق ضمن طرق تعددت روافدها الفكرية؛ المحلية، والوافدة «جغرافيا، ومن أعماق التاريخ» نحو اعتناق أكثر الأفكار راديكالية وتشددا.

بين الحكايا الكثيرة جدا، التي لم يأن بعد وقت كتابتها ما شهدته في صيف ٢٠١٣، حين طلب مني أحد قيادات الإخوان (الأقرب للشباب بحكم سنه) أن أرتب له موعدا مع الأستاذ محمد حسنين هيكل. وفي اللقاء، الذي حضرته كاملا أعرب الرجل (المثقف، هادئ الصوت، والذي يرتبط بصلة قرابة مع قيادة عسكرية كبيرة)، عن مخاوفه من أن شباب الإخوان، وحتى الذين كانوا قد انشقوا عنهم سيتحولون مع التعامل الأمني العنيف معهم (سجنا، وتعذيبا، وقتلا) إلى كيانات متطرفة عنيفة «خارج السيطرة»، وأن من صالح المجتمع كله البحث عن حل آخر، حتى وإن كان في تفاصيله «أن يعتزل الإخوان السياسة».. ولكن هذه قصة أخرى.

***

رسالتان من السجن : واحدة من طالب في الجامعة الألمانية، والثانية لطالب في الجامعة البريطانية

هل هناك من يتصور أن بإمكانه أن يلعب «آمنا» بأعواد الكبريت المشتعل، اغترارًا بما يتصوره من قدرة على التحكم والإمساك بأطراف الخيوط؟

قد لا نكون بحاجة إلى التذكير بحقيقة أننا جعلنا في سجوننا الآن «متسعا للجميع» (هل تذكرون تغريدة الراحل النبيل محمد يسري سلامة)، فهي لا تضم فقط كما يعتقد البعض «إسلاميين»، أو منتمين للإخوان المسلمون، بل تضم أيضا «للمفارقة» كثيرين من الذين اصطدموا مع الإخوان وقت كانوا في الحكم. فضلا عن كثيرين جدا ممن يصفهم المثل العربي بالذين «لا ناقة لهم ولا جمل». ثم كان أن غرفنا قبل أسبوع بالحكم الذي أصدرته «محكمة الطفل» بمعاقبة خمسة من الأطفال القُصر بالحبس خمس سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لمشاركتهم في الاحتجاجات على اتفاقية «تيران وصنافير» (!)

ربما لا نكون بحاجة إلى التذكير بذلك كله، ولكن ربما كان علينا الإنتباه إلي أن الظلم، وما يؤدي إليه من نتائج للإحباط واليأس، وفقدان الثقة في المجتمع محض مشاعر إنسانية، أيا ما كانت المعتقدات؛ سياسية كانت أو دينية. وعليه «مهما اختلفت التفاصيل» يظل السؤال قائما:

هل يتكرر ما جرى مع شكري مصطفى ورفاقه في سجون الستينيات مع الآلاف من الشباب الذين يفقدون الأمل كل يوما في سجون ما بعد الثالث من يوليو ٢٠١٣؟

الإجابة «المنطقية» للأسف: نعم. وعلى ذلك كثير من الشواهد «والشهادات»، بعضها قرأناه في «خبرة» الدكتور ناجح إبراهيم، الذي تذكر له الدولة جهده في إعادة الكثيرين إلى طريق الاعتدال. وبعضها عرض له تحقيق موسع نشرته هذه الجريدة «الشروق» ــ ٢١ أبريل ٢٠١٦ للزميل محمد خيال. والذي أورد من التفاصيل، ما كانت قد أكدته شهادات لمساجين سابقين، بعضهم لا علاقة له بالسياسة، وبعضهم ينتمي إلى تيارات سياسية مختلفة.

هل هناك في الدولة من يدرك خطورة ما يحدث خلف الأسوار من تحضير لآلاف القنابل الموقوتة؟ لا أعرف. ولكني قرأت في هذه الجريدة (١٤ يونيو ٢٠١٦) أن مستشار الرئيس للشئون الدينية (الدكتور أسامة الأزهري) والذي أعرف اهتمامه بمحاربة «الأفكار» المتطرفة، أصدر بيانا ينفي فيه ما كانت الجريدة ذاتها قد نشرته قبلها بيوم واحد عن «مراجعات فكرية» يقوم بها داخل السجون لمكافحة ما قد يكون قد انتشر من فكر متطرف.

ليس لدي تفسير مقنع لعدم إعطاء الأجهزة الأمنية خطر ما يجري خلف أسوار السجون الاهتمام الكافي. هل هي الغفلة؟ أم ثقافة «أن تكون ملكيا أكثر من الملك». أم أن هناك من يتصور أن بإمكانه أن يلعب «آمنا» بأعواد الكبريت المشتعل، اغترارا بما يتصوره من قدرة على التحكم والإمساك بأطراف الخيوط؟

لا توجد إجابة قاطعة. ولكن الثابت أن تاريخ علاقة الأجهزة الأمنية بالجماعات الدينية طويل ومعقد. في مرافعة صالح سرية، زعيم تنظيم «الفنية العسكرية» أمام المحكمة بعض التفاصيل. وفي القصة التي باتت معروفة لمحمد عثمان اسماعيل، محافظ أسيوط الأسبق مع نشأة «الجماعة الإسلامية» في جامعات السبعينيات (باتفاق مع السادات، وبترتيب مع أمن الدولة) تفاصيل أخرى.

أكرر، لا توجد إجابة قاطعة، رغم المصادفات، والمرافعات، والتفاصيل الكامنة في أقوال الشهود، وملفات القضايا. الشيء الوحيد الثابت أن «لعبة السادات» انتهت باغتياله وسط جنوده، وعلى يد ضابط في القوات المسلحة.

***

الحل السهل، ليس دائما الحل الصحيح. أرجوكم تذكروا أن من بعض الحكمة أن نفكر مرتين

كان اغتيال رئيس الدولة وقتها ذروة ما يمكن وصفه «قانونيا» بالأعمال الإرهابية. وبغض النظر عن التفاصيل المركبة لعملية الاغتيال ودوافعها، فالحاصل أن حادث الاغتيال أعقبه «الإفراج» عن الآلاف الذين كان السادات قد اعتقلهم قبل أسابيع من اغتياله. في حين وجدت سياسة التوسع في الاعتقال (على الاشتباه، أو الهوية)، والتي نشهدها منذ سنوات ثلاث مبررها الأخلاقي / الدعائي في لافتة الحرب على «الإرهاب» ذاته (!)

وربما تحت اللافتة ذاتها، التي صار شعارها «الأعلى صوتا»، يصبح من الواجب أن نعود إلى السؤال «البراجماتي» ذاته، الذي طرحناه في بداية المقال: هل أتت هذه السياسة حقا بالاستقرار، والاستثمار.. والرخاء؟ وهل أدت، كما يتم تبريرها دائما إلى القضاء على الإرهاب، أو مخاوفه؟

السؤال بصيغة أكثر تحديدا: بعد أعوام ثلاثة من السجون، ومن إغلاق المجال العام، ومن العودة إلى تطبيق سياسة اللواء زكي بدر «الضرب في سويداء القلب»، دون حاجة إلى محاكمة، هل أصبحنا أكثر استقرارا (واستثمارا)، وهل نجحنا في القضاء على الإرهاب؟

في بلد لا يحب الأرقام، ولا يعرف الشفافية، يصعب على الصحفي، أو الباحث المحايد أن يصل إلى إجابة يمكن الاطمئنان إليها. وفي مثل تلك حالة، ليس لي أن أتبرع بالإجابة. ولكننا سمعنا قبل يومين عن حادث السيارة الملغومة في القاهرة الجديدة (أيا ما كانت طبيعة «الجهة» التي تقف وراءه، وأيا كان «الغرض» منه في هذا الوقت بالذات). كما سمعنا قبلها بيومين في «غيط العنب» حديثا مفاجئا يشير إلى أوضاع قد تضطر الجيش أن ينشر قواته «في مصر كلها» في ست ساعات.

***

وبعد..

تمر هذا الأسبوع الذكرى السادسة والأربعون لوفاة جمال عبدالناصر، «القائد الوطني لثورة يوليو .. التي حققت لمصر من استقلال وطني ما لا يمكن إنكاره. وما لم يتوافر لها على مدى القرن العشرين» والتعبير للقاضي الجليل طارق البشري. وأحسب أن لا منصف يمكنه أن يجادل في حقيقة ذلك. ولكن لا أحد أيضا يمكنه أن يجادل في حقيقة أن شيئا لم يسئ إلى تاريخ الرجل، ممهدا الطريق إلى تلك اللحظة المريرة في يونيو ١٩٦٧ قدر غياب الحريات، وما كان يجري في السجون.

وقديما قالوا إن «الحكيم» من تعلم من تجارب السابقين.

………

هامش مكرر:

في رائعة الأخوين رحباني «لولو» تحكي لنا المسرحية قصةَ فتاة عوقبت بالسجن خمسة عشر عاما بتهمة قتل لم ترتكبها، وقبل شهر واحد من انتهاء العقوبة اتضحت براءتها .. فخرجت لتنتقم. عادت إلى القرية لتخبر أهلها (الذين إما شهدوا ضدها زورا أو تقاعسوا عن نصرتها رغم علمهم ببراءتها) أنها طالما دفعت من عمرها ثمن جريمة قتل لم ترتكبها فمن حقها الآن «عدلا» أن تختار أحدهم لتقتله. لم تخبرهم بمن أو بمتى.. فساد الفزع القرية. وبغض النظر عن كيف صارت الأحداث بعد ذلك، إلا أن ما جرى من «الفيروزية الرقيقة»، كما كل المسرحيات الرحبانية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي كان ذا دلالة عميقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة الكاتب:

twitter: @a_sayyad

Facebook: AymanAlSayyad.Page

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

روابط ذات صلة:

ــ عن العدل .. والعفو

ــ الظلم «الاحتياطي»

ــ حين تكلم الرئيس عن «المظلومين»

ــ من يحرس العدالة .. والوطن

ــ مسرحية فيروز «لولو»