حبر ٢٠١٧: عام «الصفقة».. «والصفعة»٠

أيمن الصياد

أيمن الصياد

آخر تحديث:

الأحد 31 ديسمبر 2017 - 9:55 ص

بتوقيت القاهرة

ها هو عام ينهي اليوم آخر أيامه. يُسن فيه أن ننظر إلى ما جرى، لنتذكر.. ونتدبر.

وكنت قد اعتدت، واعتاد القارئ الكريم أن أعيد هنا كل عام بعض ما اجتهدت به طوال العام؛ «حبرا في هذه الصفحة، ورأيا في هذه المناسبة أو تلك»، لأضعه بين يدي القارئ الكريم بوصفه هو، لا غيره صاحب الحق الأول والأخير في أن يراجع ما نكتب «ويحاسبنا» عليه.

_______________

السمسار

أما أن السمسار هي المهنة الأصلية للرجل، فهذه حقيقة يعرفها كل من تتبع تاريخه المهني.

وأما أن هذا شرق أوسط جديد، فيكفي أن نقرأ ما ذُكر غير مرة عن استراتيجية الرجل لتشكيل حلف عسكري سني (يضم إسرائيل) لتعرف كم تغير هذا الشرق الأوسط الذي كنا نعرفه.

***

لا مكان للصراع العربي الإسرائيلي في عالم السمسار الجديد بل للصراعات البديلة التي تصبغ المنطقة وصراعاتها «وهوياتها» بطابع ديني طائفي. واقع جديد وخرائط جديدة للصراعات والحدود والهويات ينتفي معه منطق وصف «الدولة اليهودية الخالصة» بالعنصرية، حتى لو قامت بما يتطلبه ذلك من تطهير عرقي (ترانسفير). ففي عالم السمسار الترامبي الجديد لا مكان للمواطنة (ولا حتى للعولمة) بل تمايزات هوياتية دينية وطائفية. هذا كيان سني وهذا كيان شيعي. وعليه، فلا غرابة أن يكون لدينا «كيان يهودي خالص».

لا مكان للصراع العربي الإسرائيلي في عالم السمسار الجديد بل للصراعات البديلة التي تصبغ المنطقة وصراعاتها «وهوياتها» بطابع ديني طائفي. واقع جديد وخرائط جديدة للصراعات والحدود والهويات ينتفي معه منطق وصف «الدولة اليهودية الخالصة» بالعنصرية، حتى لو قامت بما يتطلبه ذلك من تطهير عرقي (ترانسفير). ففي عالم السمسار الترامبي الجديد لا مكان للمواطنة (ولا حتى للعولمة) بل تمايزات هوياتية دينية وطائفية. هذا كيان سني وهذا كيان شيعي. وعليه، فلا غرابة أن يكون لدينا «كيان يهودي خالص».

لم يكن غريبا على «لاعب الثلاث ورقات» أن يخرج من بلاد الحرمين الشريفين مباشرة إلى حائط المبكى مرتديا القلنسوة اليهودية…

في القدس، التي استقبله فيها نتنياهو «محتفلا بكونها عاصمة إسرائيل «الموحدة الأبدية» لم يكن السمسار بحاجة إلى أن يخفي عنصريته. كما لم يخف أبعاد «صفقته» التي تؤسس باختصار لإنهاء «القضية» الفلسطينية، لأن «الكل عليه أن يتوحد في مواجهة إيران» عدو جديد إذن، وصراعات جديدة، وشرق أوسط جديد.

***

كعادته يجيد السمسار لعبة الورقات الثلاث. يعرف «سيكولوجيا نقطة الضعف»، فيلوح لهذا وذاك بما يسيل لعابه.

…

لا جدال في أن لإيران، كما لغيرها طموحاتها الإقليمية «المقلقة»، كما تدخلاتها «اللا إنسانية» مساندة لنظام وحشي في دمشق. ولكن الذي يغفل أن لإسرائيل (المحتلة لأرض عربية) طموحاتها المعلنة، وهيمنتها العسكرية المطلقة، وحروبها التي لم تنته (أكرر: لم تنته) مع العرب، يصبح كمن ينظر إلى الأمور بعين واحدة.

…

باختصار، لم أفهم لماذا يعتقد البعض أن الوقوف ضد ما قد يكون «خطرا إيرانيا»، يعني بالضرورة أن نقف «كتفا إلى كتف مع الصديق الإسرائيلي» كما يطالبنا نتنياهو، غافلين عن ما تمثله إسرائيل «العدو» من خطر مؤكد على أمننا القومي. ومتجاهلين لحقيقة أنه إذا كان صحيح أن لا استقرار بلا سلام، فمن الصحيح أيضا أن لا سلام إلا إذا كان «قائما على العدل».

(من مقال: «السمسار.. في الشرق الأوسط الجديد» ــ ٢٨ مايو ٢٠١٧)

***

لم تكن المراهنة على سمسار البيت الأبيض دونالد ترامب أولى المراهنات على حل أمريكي «لقضية العرب الأولى»، فالتفاؤل (المَرضي) بما يعد به حواة واشنطن، الذين وضعنا في أيديهم مبكرا ٩٩٪ من أوراق اللعبة ليس جديدا، فجورج دبليو بوش (الجمهوري المتعجرف) الذي ورثه حرفيا دونالد ترامب، كان قد أعلن «رؤيته» في ٢٠٠٢ واعدا العرب بدولة فلسطينية في ٢٠٠٥، ثم كان أن ترك البيت الأبيض في يناير ٢٠٠٩ دون أن تنبلج «رؤيته» عن نهار. بالضبط مثلما كان حال كل المحاولات والمبادرات التي افتقرت إما إلى الإرادة «أو العدل».

لا أحد يجادل في مقدرة «السمسار» على عقد الصفقات، ولكن يظل الإقدام على غلق ملف الصراع، بهرولة تطبيع أو تغيير لعقيدة الجيوش (مراهنة على مقدرته على حل «قضية القرن»، أواستباقا لصفقة غير محددة الملامح) ضربا من القفز في المجهول يتجاوز حدود الواقع، فضلا عن التاريخ. فكل مطلع على التاريخ «الدبلوماسي» للصراع العربي الإسرائيلي يعلم كم ازدحم ملف «قضية القرن» تلك على مدى عقودها السبعة بالاتفاقات والمعاهدات والخطط والمبادرات والخرائط والتفاهمات، وكم أُرهقت ذاكرة متابعيها بأرقام قرارات وتوصيات وأسماء مدن وعواصم ومؤتمرات. وفي النهاية.... لا شيء.

***

«التهافُت على السـلام»، والتعبير لمحمد حسنين هيكل في كتابه «نهايات طرق» لا يصنع وحده سلاما، واسترضاء العَـدُو «بأي ثمن» هو في نهاية المطاف أقرب الطرُق إلى الحرب؛ «لأن التهافُت على الطلب مثـير للطمَع، ولأن الغاية النبيلة لا تُحَقِّقها وسيلة ذليلة. فأول قوانين الصراع أنه حين يرضى طرف لنفسه أن يَستَخذي فإن الطرَف الآخر مدعو لأن يَستَقوى، وتلك طبائع أشياء قبل أن تكون قوانين صراع».

(من مقال: «رسالة ما جرى في القدس» - ٣٠ يوليو ٢٠١٧)

_______________

الجزيرتان

Better to Hold Sharm ElــSheikh Without Peace Than Peace Without This Area … at the southern tip of the peninsula، commands the Straits of Tiran and access to Israel’s port of Eilat on the Gulf of Aqaba.

Better to Hold Sharm ElــSheikh Without Peace Than Peace Without This Area … at the southern tip of the peninsula، commands the Straits of Tiran and access to Israel’s port of Eilat on the Gulf of Aqaba.

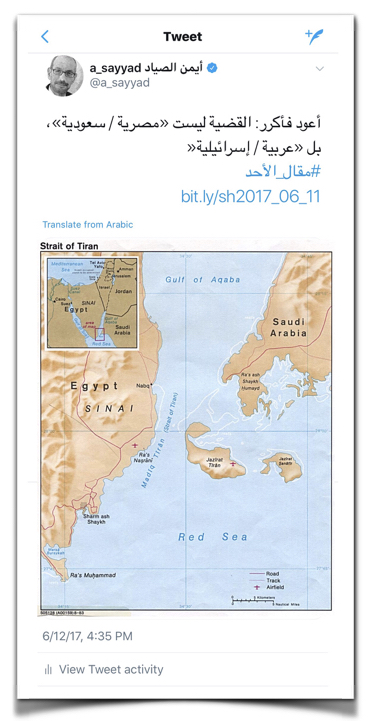

العبارة التي آثرت أن أنقلها بنصها الذي جاء في المراجع الإسرائيلية، هي لوزير الحرب الصهيوني الأشهر «موشيه ديان». والتاريخ هو السابع عشر من فبراير ١٩٧١. يومها كان ديان يعبر عن العقيدة العسكرية الإسرائيلية التي تدرك القيمة الاستراتيجية «للسيطرة على مضيق تيران» كما جاء في حديثه.

لم يكن ديان يومها، كما لم يكن رفيق سلاحه «أبا إيبان» الذي لجأ إلى مجلس الأمن (١٩٥٤) متضررا من سيطرة المصريين على مضيق تيران المدخل الوحيد إلى خليج العقبة (أو خليج إيلات كما أسماه يومها) يعلم أن المصريين أنفسهم سيتخلون يوما ما، ودون رصاصة واحدة عن تلك السيادة «الاستراتيجية» الموجعة لإسرائيل. ولكن ها هو اليوم (الـ«ما») قد جاء في يونيو ٢٠١٧ بعد خمسين عاما بالضبط من يونيو ١٩٦٧. وما أدراك ما يونيو ١٩٦٧.

(من مقال: «ودائما.. كانت إسرائيلُ هناك» ــ ١٨ يونيو ٢٠١٧)

***

بداية أعود لأكرر ما أوضحته مائة مرة فيما كتبت حول الموضوع، من التأكيد على أننى هنا لا أناقش الحجج القانونية لهذا الرأي أو ذاك. إذ يبقى من المهم لكل «عربي»؛ مصريا كان أو سعوديا؛ لا فارق، أن نجيب عن السؤال الذي أخشى أن يكون قد غاب عن الجميع هو: أي وضع «قانوني» للجزيرتين، هو الأفضل لاعتبارات هذا الأمن القومي؟ مع ملاحظة أنني أتحدث هنا عن الأمن القومي «العربي» لا المصرى فقط. ومن ثم، فمن يا تُرى الرابح من إهدار اعتبارات الأمن القومي «العربي» هكذا؟ سؤال أظننا نعرف إجابته.

***

خلاصة القول يمكننا أن نقرأها واضحة في حقائق الجغرافيا، والتاريخ، والقانون الدولي، فضلا عن الأمن القومي:

١ـ ففي حقائق الجغرافيا: أن مضيق تيران (الذي يفصل بين جزيرة تيران وساحل سيناء) هو المنفذ الوحيد لخليج العقبة بوصفه الممر الوحيد الصالح للملاحة.

٢ـ وفي حقائق القانون الدولي: أن الجزيرة إذا ظلت على حالها «مصرية»، فإن هذا الممر يظل مياها داخلية مصرية. ويظل لمصر «العربية» جميع حقوق السيادة على الممر. وعلى الرغم من أن اتفاقية السلام مع إسرائيل وبقواعد القانون الدولي تفرض حرية المرور «البريء» بالمضيق. (أكرر: «البريء»)، فإن هذا المبدأ يجري تعطيله زمن الحرب، ليصبح لمصر «العربية» الحق المطلق في فرض ما تريد من قواعد للمرور (أو منع المرور) في المضيق. أما في حال أصبحت الجزيرتان سعوديتين (بغض النظر عن الأسباب) فإن الممر يصبح تلقائيا ممرا «دوليا» بالتعريف، لا تملك مصر (ولا السعودية) قانونا أي سلطة عليه، لا في زمن السلم، ولا في زمن الحرب.

٣ـ وفي حقائق التاريخ: أن ذلك جرى فعلا غير مرة، وأوقفت مصر سفنا غربية كانت تحمل أسلحة ومواد استراتيجية إلى إسرائيل في الخمسينيات من القرن الماضي.

٤ـ وفي حقائق الأمن القومي: أن السيطرة على الممرات البحرية التي تؤمن المسارات التجارية «والعسكرية» هي من أهم العوامل التي تعزز الأمن القومي لأي دولة. ولذلك مثلا نفهم لماذا لا تزال بريطانيا متمسكة بجزر جبل طارق أمام الساحل الإسباني. ولماذا خاضت أحدث حروبها في العصر الحديث (أبريل ١٩٨٢) لتسترد سيطرتها على جزر الفوكلاند المقابلة للأرجنتين على الرغم من أنها تبعد عن الأراضي البريطانية آلاف الأميال.

***

إلى أي مدى يتصل القرار بشأن الجزيرتين بترتيبات إقليمية جديدة، هناك من يريد أن يفتح الطريق لها، محققا مكسبا استراتيجيا لم ينجح في الحصول عليه بالحرب على مدى عقود من الصراع؟

أو بالأحرى، إلى أي مدى تتصل مسألة الجزيرتين «بصفقة القرن» التي وعد بها ترامب، وتحدث عنها الإسرائيليون بوضوح أكثر من مرة؟ ليس بوسعي أن أقطع بالإجابة، التي ربما يجادلني فيها (على الرغم من وضوحها كالشمس) هذا أو ذاك من الذين يكتفون بالنظر تحت أقدامهم. ولكني كأي «عربي» حريص على الأمن القومي «العربي» وليس المصري فقط، ليس بوسعي، والشواهد دالة هكذا غير أن أستشعر القلق. وأدق على كل منضدة «عربية» بعلامات الاستفهام.

رحم الله عبدالناصر (ورفاقه) الذين كانوا يعرفون القيمة الاستراتيجية «للأرض»، وأهمية أن تكون تيران «مصرية»؛ ليس فقط للأمن القومي المصري، بل للأمن القومي «العربي».

(من مقال: «ما هو أبعد من الجزيرتين.. حقائق الأمن القومي» ــ ١١ يونيو ٢٠١٧)

_______________

الملك

عندما أضاءت ألوان الليزر واجهة فندق «ريتز كارلتون» الذي أقام فيه ترامب في زيارته الأولى إلى بلاد الحرمين الشريفين، كانت الرهانات بادية. فالرجل الذي وصل بالمفاجأة إلى الغرفة البيضاوية في البيت الأبيض، كان هدفه الأول، كما كان يفعل الفراعنة دائما، هو محو تاريخ سلفه. وفي التاريخ اتفاق مع إيران، الشيطان الجديد، أو «العدو» الحقيقي، في أدبيات الملك القادم، (لا إسرائيل) «التي لم تعتد علينا أبدا»، كما بدأت الآلة الإعلامية في الترويج الناعم. اتفقت المصالح إذن. وميكافيلي لم يمت أبدا.

يومها استُدعى ما يزيد على الخمسين زعيما لدول إسلامية ليجتمع بذلك القادم من واشنطن. وكان المشهد الحاشد، في التحليل النهائي، صولجانا آخر، أو دليلا آخر على مكانة «الملك»، التي تتجاوز الجغرافيا / الإقليم إلى ما هو أبعد.

يومها استُدعى ما يزيد على الخمسين زعيما لدول إسلامية ليجتمع بذلك القادم من واشنطن. وكان المشهد الحاشد، في التحليل النهائي، صولجانا آخر، أو دليلا آخر على مكانة «الملك»، التي تتجاوز الجغرافيا / الإقليم إلى ما هو أبعد.

***

لا أحد يجادل في حق المملكة، وحلفائها الخليجيين في الدفاع عن استقرار بلدانهم في وقت يعاد فيه ترتيب معادلات القوى في الشرق الأوسط، فتثبت إيران أقدامها، رغم حصار اقتصادي طويل. ولكن الرهان على تحالف علني (أو خفي) مع العدو القديم «الحقيقي» إسرائيل، بمنطق أن «عدو عدوي هو صديقي»، أظنه يحتاج ليس فقط إلى قراءة التاريخ، وإنما إلى التنبه إلى حقائق الحاضر، ومنها ما ذكرناه هنا مرارا وتكرارا:

١ـ أن الصراع «العربي ــ الإسرائيلي» لم ينته بعد. ولا تبدو له نهاية «عادلة» في أفق تحكمه غطرسة إسرائيلية بادية، ووهن عربي ظاهر، وعالم شُغل بحرب مفتوحة على الإرهاب.

٢ـ أن لا ازدهار اقتصاديا بلا استقرار. ولا استقرار بلا عدل.

٣ـ أن لا سلام مع عنصرية دينية تجسدها «دولة يهودية نقية» كما يقول المشروع الصهيوني المعلن، تكرس الهوية الدينية والطائفية كأساس لخرائط المستقبل وصراعاته. ولا أظن أن هناك تهديدا للاستقرار والأمن في هذه المنطقة الفسيفسائية أكثر من صراعات التفتت والهوية.

(من مقال: «الملك» ــ ١٢ نوفمبر ٢٠١٧).

_______________

والصغيرة

وكما هي كل دراما، تتعدد «المشاهد» الفلسطينية. ففي اليوم ذاته الذي «قنص» فيه الجندي الإسرائيلي رأس الشاب الجالس على كرسيه المتحرك، «صفعت» الفتاة الفلسطينية الصغيرة ذات الستة عشر عاما جنديين إسرائيليين مدججين بالسلاح على باب بيتها. في مشهد لا تخفى دلالته على من يريد أن يقرأ حقيقة القصة الفلسطينية.

***

دون جدل عقيم في وقائع القصة التي حاول البعض تزييفها لصالح الرواية الإسرائيلية، فأيا ما كانت التفاصيل، تبقى الحقيقة (حسب قواعد القانون الدولي) أن هذه أرض محتلة، وأن هذا «جيش احتلال». وأن: «كل مقاومة» للاحتلال مشروعة.

دون جدل عقيم في وقائع القصة التي حاول البعض تزييفها لصالح الرواية الإسرائيلية، فأيا ما كانت التفاصيل، تبقى الحقيقة (حسب قواعد القانون الدولي) أن هذه أرض محتلة، وأن هذا «جيش احتلال». وأن: «كل مقاومة» للاحتلال مشروعة.

***

على طريق «الحق» إذن، الذي يعرفه العدل (والقانون الدولي) لحق «إبراهيم» بطوابير الشهداء الطويلة، ولحقت «عهد»، بطوابير الأسرى (والأسيرات) في معتقلات «الاحتلال».

وعلى طريق «الحق»، الذي يعرفه العدل (والقانون الدولي) صوت العالم كله تقريبا في الجمعية العامة لصالح القدس، أو بالأحرى احتجاجا على «صلف ترامب». ولكن يخطئ (أو يتعلق بكثير من الأمل) من يظن أن تظاهرة التصويت تلك (على أهميتها القصوى دبلوماسيا) كافية لوأد ما بات واضحا وفاضحا من خطط (صفقات) لطي صفحة القضية. فالراغبون في طيها، للأسف كثيرون، والمراهنون على ذلك أكثر. فمن التاريخ تعلمنا أن الحقائق على الأرض هي الحاسمة. وأن ما يجري على طاولات الدبلوماسية من اتفاقات ورسم للخرائط لم يكن يوما أكثر من ترجمة لمعادلات القوى وموازينها على الأرض. ولعلي لا أبالغ إن قلت (وأعود هنا أيضا إلى دروس التاريخ) أن إبراهيم «القعيد» وعهد «الصغيرة»، وما يمثلانه هو الرقم الصعب في تلك المعادلة. وإلا ما انتصر الإنجليز والفرنسيون، وغيرهم على ألمانيا النازية (القوية). وإلا لكانت جنوب أفريقيا مازالت ترزح تحت ربقة عقود من الأبارتهيد.

***

وإلى أولئك المسئولين، والمعلقين الاستراتيجيين الذين حاولوا إقناعنا بأن مسألة القدس «هامشية»، أو أنها لا تستحق أن ندخل من أجلها في صدام مع «الصديق ترامب» أرجوكم استعيدوا لقطات الفيديو. وانظروا جيدا في عيني إبراهيم قبل أن تصطاده رصاصة القناص الإسرائيلي. واسألوا أنفسكم: هل هناك ما تملكون أن تقولوه لأبنائكم. أو بالأحرى هل هناك ما يمكن أن تحاججوا به يوم القيامة، حين يأتي بدمائه لينظر في أعينكم.

(من مقال: « ذهب «إبراهيم»، وجاءت «عهد».. صورتان» ــ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧)

***

وبعد..

فعندما سمعت لأول مرة، مع بداية عامنا الذي انقضى عن «صفقة القرن»، لم يكن لدي ما يؤكد مخاوف، وهواجس «مشروعة»، ثم كان وسط حالة مربكة من الاستقطاب، واللا يقين، «وعصبية الجاهلية» أن تلبدت في سمائنا غيوم سوداء تنذر بعواصف وسيول أخشى أن تجتاح في طريقها كثيرا من الثوابت، «والخرائط»، وعلامات الطريق الهادية، فنبيت في فلاة المستقبل بلا بوصلة مرشدة، أو نجم نهتدي به. أسكرتنا، أو بَعضنا أوهام «الصفقة»، حتى أفقنا، على «صفعة» من ترامب، يجعل فيها من القدس «صهيونية» (بالضبط كما كان قد وعدهم قبل عام)، ثم «صفعة» من فتاة فلسطينية صغيرة على وجه جنود «الاحتلال» (أكرر: الاحتلال) لتنبهنا إلى أن صفقة غير عادلة لن تمر. وأن المسافة واسعة جدا بين «سلام» قائم على العدل، يأتى باستقرار منشود، «واستسلام» للأمر الواقع، نعرف جميعا نتائجه.

وأخشى أن أقول إن عامنا انتهى، وسماءنا ما زالت ملبدة بالغيوم.

ـــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة الكاتب:

twitter: @a_sayyad

Facebook: AymanAlSayyad.Page

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

روابط ذات صلة:

– حبر ٢٠١٤ .. مصر وجوارها

– حبر ٢٠١٥ .. بين عامين

– حبر ٢٠١٦ .. ما بين الواقع والرجاء