● لقاء عشاء يتحول ليصبح عمرًا مُضيء في حياة منى الطويل عنوانه «سنوات جوار صلاح منتصر»

● الكاتب الذي جعل من الكلمة وطنًا وسكنًا ومارسها بجدية المحترف وشغف العاشق معًا

● يجمع الكتاب مزيجًا من السيرة الذاتية والبوح الشخصي

● نصوصٌ تنضح بالصدق والحميمية وتضع القارئ أمام نصٍّ أقربَ إلى السيرة الذاتية

● ما جمع بين منى الطويل وصلاح منتصر خيط إنساني خفي صاغته التجارب المتشابهة في مواجهة المرض والفقد

● الكتاب يمزج اليومي بالاستثنائي في سرد إنساني محمّل بالذكريات

● لاب توب هدية من المحبوبة قُوبل بـشغف التعلم ليتقن استخدامه بإصرار

داخل شقة الزمالك، وقبل أسابيع قليلة من الرحيل، حيث كان صلاح منتصر محاطًا بـ أولاد أخيه والأحفاد، وبينما كان يستعد للمغادرة بعد أن صارحه كبار الأطباء بأنه "لا أمل في شفائه"، نطق بكلمته المؤثرة: "أعتقد أنّه تَجَمُّعنا الأخير"، ثم راح يروي باستفاضة وبصوتًا واهن لكن بذاكرة جيدة عن طفولته المبكرة في دمياط وعن بيت أبيه في حي شبرا وحكايات جمعته بأخيه الأكبر مصطفى. لقد كانت هذه اللحظة، التي تبعها تسجيل ابنة شقيقه لحديثه العفوي عن حياته وصراحته حول أخطائه، هي المنطلق.

لقد فهمت الزوجة الرسالة حينها، وأيقنت أن عليها تحقيق تلك الأمنية التي اعتقدت أنه أرادها أو على الأقل سيكون سعيدًا بإتمامها: وهي جمع كل ما كُتب هنا وهناك عن فصول ومحطات في حياته من البداية للنهاية بين دفتي كتاب.

● كتاب ومتحف وأرشيف: 3 هدايا بعد الرحيل

هذا الكتاب الصادر حديثًا عن دار الشروق ويحمل عنوان «صلاح منتصر.. الإنسان.. الزوج.. الصحفي المستقل»، هو نواة ضمن 3 مشاريع عظيمة ارتأت منى الطويل زوجة الراحل الكاتب الكبير صلاح منتصر، أنها يجب أن تُنجز لتكون بمثابة «الصدقة الجارية والوقف الخيري عن روحه».

فأول هذه المشاريع وأكثرها توثيقاً هو الكتاب الذي بين أيدينا، وهو يغطي مسيرة زواجهما التي دامت 29 عامًا، وينقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية:

- الجزء الأول: يروي سيرة الزوجة وكيف بدأت قصة تعرفها على صلاح منتصر،

- الجزء الثاني: يركز على المحطات الشخصية والمقالات الذاتية مستفيدًا من مقالاته المنشورة.

- أما الجزء الثالث فيتناول أبرز القضايا والشخصيات التي اهتم بها في مشواره الصحفي الممتد لأكثر من ٧٠ عاما.

وعقب الانتهاء من هذا العمل التوثيقي، يأتي المشروع الثاني في الأهمية والتنفيذ، وهو مشروع المتحف، تنفيذًا لرغبة كتب عنها صلاح منتصر في عموده الشهير "مجرد رأي"، وقد وصفته الزوجة بـ"الأصعب بين المشاريع"، وتكمن صعوبته في كونه يحتاج إلى تمويل ومشاركة من عدة جهات حكومية ونقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة»، والأهم أنه يتضمن جمع "نماذج من مقالات لكبار الكتاب والمفكرين بخط أيديهم" ليصبح متحفًا يليق بقامات الصحافة.

فيما يأتي المشروع الثالث فهو الأرشيف والمكتبة: ويتمثل في إهداء مكتبته الشخصية والعامة ومقتنياته إلى إحدى المكتبات الجامعية أو العامة. شريطة أن يتم المحافظة على مقتنيات المكتبة كما هي وعرضها في ركن خاص بها، لا أن توزع وتتفرق الكتاب والمقتنيات هنا وهناك".

● الفتاة التي اختارت الفيزياء بدلًا من الطب والهندسة

وفيما يشبه السيرة الذاتية والبوح الشخصي، تروي منى الطوبل منذ الصفحات الأولى للكتاب محطات من تاريخها الشخصي، قبل ارتباطها بالصحفي الكبير، تتناول هذه الصفحات جذور حياتها الأولى، نشأتها داخل عائلة صناعية وتجارية لها مكانة اقتصادية في الإسكندرية، ثم انطلاقها نحو التفوق العلمي حتى وصلت إلى كلية العلوم متخصصة في الفيزياء.

وتكشف عن شغفها بالعلم منذ الصغر، حتى أنها فضلت الفيزياء على الطب والهندسة، وكانت من أوئل الطلاب بجامعة عين شمس، وهو ما كان غريبًا على فتاة في أوائل الستينيات.

يتطور السرد ليحكي عن سفرها المبكر إلى ألمانيا ضمن منحة دراسية، حيث واجهت تجربة السفر والاعتماد على النفس في سن صغيرة، وهو ما صقل شخصيتها. ثم تنتقل بنا إلى الولايات المتحدة حيث استكملت دراساتها العليا في الفيزياء بجامعة دنفر، قبل أن تتزوج الدكتور سمير نصار، وتعيش معه حياة تصفها بالرائعة لكنها كانت أيضًا مليئة بالتحديات، بخاصة بعد إصابته بالفشل الكلوي ورحلة علاجه الطويلة حتى وفاته عام 1991.

وتبرز هنا نقطة إنسانية لافتة؛ إذ لم تكتفِ منى الطويل بمرافقة زوجها في رحلة المرض، بل تعلمت بنفسها من الأطباء كيفية إجراء جلسات الغسيل الكلوي داخل المنزل، فأصبحت تقوم بدور الزوجة والطبيبة في آن واحد، في تجربة نادرة تكشف عن قوة الإرادة والقدرة على العطاء.

وفي خضم هذا السرد الشخصي، تبرز لحظات إنسانية لافتة؛ فهي لا تكتفي بتوثيق النجاح العلمي أو التجاري، بل تسلط الضوء على تفاصيل مشاعرها كزوجة وأم وامرأة تواجه الوحدة بعد الغربة مؤكدة أن تجربة الغربة لم تكن لتُحتمل لولا دفء الأصدقاء هناك، الذين وفروا لها السند والمواساة في أحلك اللحظات.

● موعد على العشاء

وتصل الصفحات إلى لحظة التحول الحاسمة حين شعرت بنداء داخلي غامض يدفعها إلى العودة إلى القاهرة عام 1992، حيث قادتها المصادفات إلى لقاء صلاح منتصر لأول مرة، في سياق عائلي بسيط، لكنه غيّر مسار حياتها لاحقًا.

وتقول منى الطويل: "كانت الدعوة في مطعم كبابجي شهير بأحد الفنادق المُطلّة على النيل. أبلغتني أختي نيني أنها وصلاح يدعوانني للخروج معهما، وسيكون معنا الدكتورة سميحة فوزي شقيقة المهندس صلاح، وأن هناك شخصًا آخر مدعوًا كذلك، وهو الكاتب الصحفي صلاح منتصر؛ أي أن بداية معرفتي وحديثي مع صلاح كانت في مطعم كباب.. بدعوة من زوج شقيقتي. أمضينا سهرةً لطيفة وهادئة، لكنها لم تكن ككل السهرات، لقد غيرت روتين حياتي، وكانت وراء ظهور فصل مُضيء ورائع في حياتي، عنوانه «سنوات جوار صلاح منتصر». تبدأ من صيف 1992 وتمتد بعدها لـ 29 عامًا".

● حين وُلدت المحبة من رحم الألم

لقد كان ما جمع بين منى الطويل وصلاح منتصر أعمق من المصادفة، إنه خيط إنساني خفي صاغته التجارب المتشابهة في مواجهة المرض والفقد. هناك اكتشفا معًا أن الحب الحقيقي لا يقاس بلحظات الفرح وحدها، بل بقدرة كل طرف على أن يظل سندًا للآخر في أوقات الانكسار، ليبنيا علاقة قوامها الحب والوفاء والتفاهم.

● من يعطي الثقة يمنح نصف الحب

ومن محطات البدايات والتعارف إلى تفاصيل أكثر قربًا من حياتها مع الكاتب الكبير، تنتقل منى سعيد الطويل بالقارئ في مزيجًا بين السرد الإنساني والاعترافات الحميمية. فنجدها تروي تفاصيل لفتة بالغة الدلالة: حين قرر صلاح أن يكتب شقة الزوجية باسمها، قائلًا لها إن الثقة هى العنوان الأهم في أي علاقة زوجية.. وأنا أمتلك ثقة لا نهائية بكِ". وهذا ما يؤكد أنه كان يرى أن العلاقة لا تقوم إلا على الأمان، وأن من يعطي الثقة يمنح نصف الحب. هذه اللحظة البسيطة في ظاهرها، حملت في باطنها رسالة عميقة عن معنى الشراكة، فترسخت في قلبها كعهد إنساني لا يقبل الحل.

● ثلاثية شبرا ودمياط والتوفيقية الثانوية

وتحت عنوان «ثلاثية شبرا ودمياط والتوفيقية الثانوية: مجرد بدايات»، تكتب من الطويل عن نشأة صلاح منتصر وكأنها تمسك القلم لتستعيد ملامح التكوين الأول. وتبين أن ثلاث محطات شكلت شخصيته في مزيجًا فريدًا من الجذور والوعي والانفتاح. ففي دمياط استمد الجدّ والمثابرة، وفي شبرا تشرّب التنوع والاختلاط، أما مدرسة التوفيقية الثانوية فكانت بوابة لاكتشاف شغفه بالكتابة والفكر.

● المدرسة التوفيقية وأحمد بهجت

ينطلق الكتاب من تجربة الكاتبة نفسها، وهي تبحث في سيرة زوجها الراحل صلاح، لتجد أن اسمه حاضر في "قائمة الشرف" لمدرسة التوفيقية العريقة. لم يكن هذا الاكتشاف مجرد معلومة عابرة، بل نافذة أوسع تطل على تاريخ مدرسة أنجبت رموزاً شكلوا وجدان مصر الحديث.

التوفيقية، التي خرج من صفوفها رؤساء وزراء مثل عبد الخالق ثروت باشا وأحمد ماهر باشا ومحمد محمود باشا، وقادة سياسيون وعلميون كالفريق أول يوسف صبري أبو طالب والدكتور رفعت المحجوب والدكتور صبحي عبد الحكيم، لم تقتصر إنجازاتها على المجال السياسي وحده. بل أهدت مصر أيضاً أعلام الفكر والأدب والاقتصاد مثل طلعت حرب، جمال حمدان، أحمد زكي باشا، والشاعر أحمد زكي أبو شادي. وفي وسط هذه الأسماء يرد اسم صلاح، كامتداد لروح المدرسة التي غرست في خريجيها الانتماء والتميز.

ويكتسب النص بعداً إنسانياً خاصاً حين يتوقف عند العلاقة التي ربطت صلاح بالكاتب الصحفي الكبير أحمد بهجت، أحد أبرز خريجي التوفيقية. كان بهجت أول من مد له يده في عالم الصحافة، فنشر له مقالاته وفتح أمامه باباً جديداً، في لفتة ظل صلاح يذكرها بتقدير بالغ. لم تكن العلاقة مهنية بحتة، بل صداقة تقوم على الثقة والإخلاص، لتصبح جزءاً أصيلاً من رحلته في الكتابة والحياة.

هكذا تتقاطع مسيرة صلاح مع تاريخ التوفيقية ورجالها، ليظهر النص كتوثيق مزدوج بين ذاكرة شخصية تروي أثر المدرسة في حياة فرد، وذاكرة وطنية تكشف كيف صنعت التوفيقية جيلاً كاملاً من الساسة والمفكرين والأدباء.

● رحلات بين القارات تصنع ذاكرة مشتركة

تنفتح صفحات الكتاب على تفاصيل ثرية من حياتها مع الكاتب الكبير الراحل، حيث يختلط اليومي بالاستثنائي في سرد إنساني محمل بالذكريات؛ إذ تحكي عن بدايات حياتهما المشتركة ورحلة شهر العسل إلى جنوب إفريقيا، ثم عن سلسلة رحلات بحرية "كروز" جابت قارات العالم تقريبًا، بصحبة أصدقاء مقربين، كانت فرصة لمشاهدة كنوز الطبيعة وتجارب إنسانية فريدة

تحكي الكاتبة عن رحلاتها مع صلاح، ومنها رحلتهما إلى شرم الشيخ في نهاية التسعينيات للاحتفال بعيد ميلادها، حين حاولت ممارسة رياضة الغوص، لكن التجربة كشفت عن خوف دفين لدى زوجها من الغرق أو ما يُعرف بـ أكوافوبيا. هذا الموقف البسيط، على طرافته، يكشف جانبًا إنسانيًا هشًا لدى الكاتب الذي طالما بدا قويًا وصلبًا في مقالاته.

وترى منى أن رحلات صلاح لم تكن للنزهة وحدها، بل كانت كنزًا صحفيًا حقيقيًا؛ إذ كان يعود منها محمّلًا بالانطباعات والأفكار التي تتحول إلى مقالات نابضة بالحياة تتشر في الصحف والمجلات العربية بالإضافة إلى كتبه عن السياحة والسفر وهما: "رحلتي إلى آخر العالم"، و"رحلاتي بين الماء والسماء".

وهكذا تكشف هذه القصص وغيرها عن وجه آخر لصلاح منتصر: الزوج المحب، والصحفي الذي يرى في السفر مادة للحياة والكتابة، والإنسان الذي لا يخجل من لحظات ضعفه، بل يحوّلها إلى دروس صادقة تُضيء سيرته.

● الهدية التي غيرت عادته في الكتابة

وفي جانب آخر، تسرد منى قصة الهدية التي غيرت عادة صلاح في الكتابة؛ إذ أهْدته أول جهاز لاب توب خلال زيارة لها إلى الولايات المتحدة، فاعتبر الأمر تحديًا وتعلم استخدامه بإصرار، لينتقل من الورق والقلم إلى الكتابة الإلكترونية، محتفظًا بروحه الدقيقة في التوثيق والأرشفة.

● الكتابة بالبدلة والكرافتة

ومن بين أكثر الصفحات دلالة في كتاب «سنوات مع صلاح منتصر» تلك التي تكشف طقوسه مع الكتابة. فتروى زوجته كيف أنه في لحظات الأرق، كان يترك فراشه متجهًا إلى مكتبه، مبررًا لمنى أن الأفكار تزاحمه في رأسه كـ"شنيور" لا يتوقف عن الحفر. كانت مزحة يرددها بابتسامة، لكنها في جوهرها تعبير عن علاقة مركبة بالكتابة، إذ لم تكن بالنسبة له عملًا يُؤدى في ساعات محددة، بل حياة كاملة تلاحقه في الليل والنهار. القراءة والكتابة عنده كانتا علاجًا للقلق وأداة للتوازن، حتى إن منى نفسها وجدت في الكتب ملاذًا حين يطاردها الأرق، مستلهمة عادته.

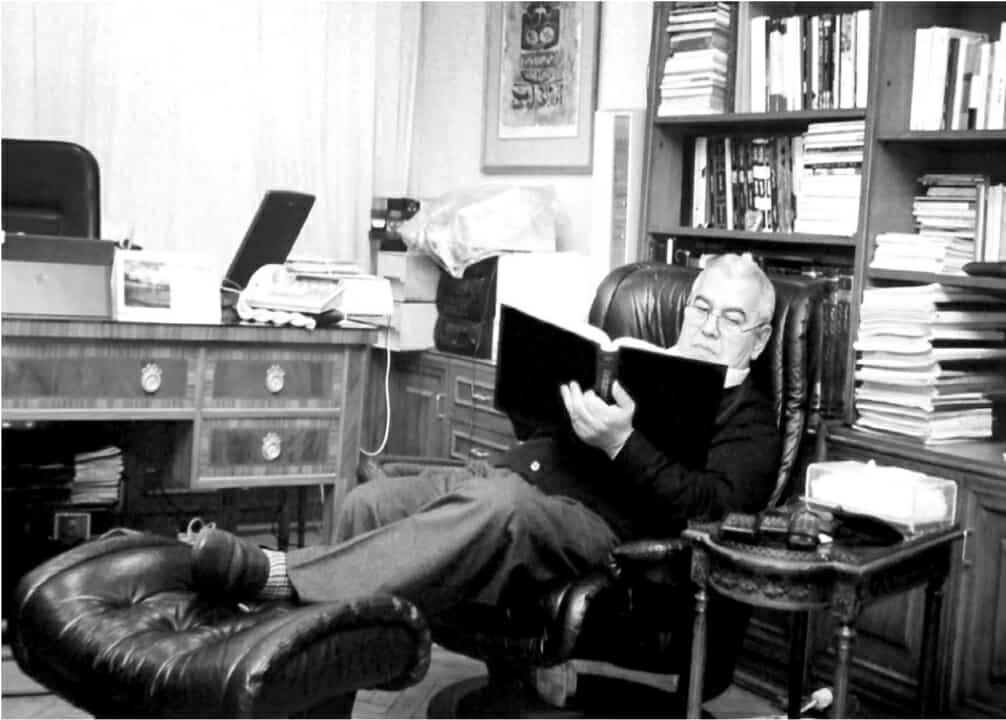

وتزداد صورة الانضباط وضوحًا في مشهد آخر روته تحت عنوان «الكتابة بالبدلة والكرافتة». فعلى الرغم من تقاعده، كان صلاح يبدأ يومه كما لو أنه ذاهب إلى مكتبه في الأهرام؛ حمام الصباح، ثم بدلة أنيقة وربطة عنق. وحين استغربت منى هذه الطقوس، أجابها بأنها عادة تعلمها من الأستاذ هيكل، وأنها أسلوب حياة يحافظ به على احترام المهنة والقراء. كانت الكتابة عنده موعدًا رسميًا لا يجوز التعامل معه باستهانة، بل يحتاج إلى حضور كامل وهيئة تعكس جدية الموقف، فتقدم السطور صورة فريدة لصلاح منتصر: الكاتب الذي جعل من الكلمة وطنًا وسكنًا، ومارسها بجدية المحترف وشغف العاشق معًا.

● المشهد الأخير

ظل صلاح منتصر وفيًا للكلمة حتى أن نهايته جاءت وسط عالمه الذي أحبه؛ عالم الكتب والأوراق والمجلدات. كان مكتبه، المكدّس بالكتب والقصاصات، هو المكان الذي استقبل فيه أيامه الأخيرة، وكأن القدر أراد أن تُكتَب كلمة النهاية في المساحة ذاتها التي عاش فيها عمره كله.

لم يتركه المرض أسير الفراش، ظل قلبه معلقًا بمكتبته، يقرأ ويكتب ما استطاع، إلى أن غادر الحياة محاطًا بما أحب أكثر: كتبه، أوراقه، ومقالاته التي لم تتوقف عن ملاحقة هموم الناس.

هكذا بدا المشهد الأخير في رحلته؛ صحفي يطوي صفحات حياته بين الكتب التي كانت له رفيقًا وصديقًا، ليغادر تاركًا بصمة النهاية وسط كتبه، كما لو كان يعلن أن الصحافة كانت قدره الأول والأخير.

الكتاب يقدم قراءة معمقة ليست فقط لحياة صلاح منتصر، بل لاستراتيجية تنفيذ إرث ثقافي متكامل بدأته زوجته وفاءً لرسالة لم تُكتب، ولكنها فُهمت.