هذه السطور ليست دفاعا عن حق التظاهر، فالدستور الذي وافق عليه ٩٨٪ من الذين أدلوا بأصواتهم كفيل بذلك حين نص في مادته ٧٣ على أن « للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية». كما أنها ليست دعوة لعدم وجود قانون «لتنظيم» التظاهر فالعالم كله يعرف مثل هذا القانون .. ولكن الشيطان لدينا دائما ما يكمن في «التفاصيل».

Kathe Kollwitz, Solidarity, 1932

***

تذكروا أن «المظاهرات» هي التي أسقطت مبارك. وهي التي أتت بعبد الفتاح السيسي. وهي التي دافعت عن «مصرية الأرض». وهي التي تدافع الآن عن المسلمين في أمريكا

في مثل هذا الصباح؛ الثاني عشر من فبراير قبل ست سنوات كاملة، كان الناس مازالوا ساهرين محتفلين، غير مصدقين أن «مظاهراتهم» أسقطت الرئيس.

واليوم، وعلى الناحية الأخرى من الأطلنطي، مازال الأمريكيون، للأسبوع الثاني يتظاهرون دفاعا عن «حق المسلمين» في المساواة، بلا تمييز بسبب الدين أو العرق أو الأصل.

وفي شمال أوروبا البارد جدا، نجح «المتظاهرون» في بوخارست، قبل أيام في إسقاط قانون يسقط عقوبات الفاسدين، (وهو بالمناسبة، يشبه القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ والذي صدر لدينا كقرار بقانون قبل عامين).

لمثل هذا، ولغيره (تذكروا ٣٠ يونيو ٢٠١٣)، كان حق التظاهر ــ كأحد أساليب التعبير «الجمعي» عن الرأي ــ مكفولا، تنص عليه كل دساتير الدنيا، ويعتبره العالم كله واحدا من حقوق الإنسان غير القابلة للنقاش أو التصرف.

ولمثل هذا، ولغيره لم تخل دساتير مصر الحديثة كلها من التأكيد على هذا الحق، وإن اختلفت الصياغات. وآخرها الدستور الحالي الذي نص على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية..» .. ولكن الشيطان «عندنا» يكمن دائما في التفاصيل.

***

في التفاصيل أن المصريين الذين دافعوا سلميا عن «مصرية أرضهم»، أيا ما كان الرأي في الموضوع حوكموا بتهمة التظاهر، وكان قانون «التجمهر»؛ المطاط في تعبيراته. ضمن ما استندت إليه النيابة وحيثيات الأحكام. وأن بينهم من مازالوا يدفعون الثمن رغم الحكم النهائي بصحة ما تظاهروا من أجله. (بعضهم عوقب بالحبس خمس سنوات، وتجاوزت قيمة الغرامات المقضي بها ٤ ملايين جنيه)

وفي التفاصيل أن هناك من أُلقى القبض عليه بتهمة «النية في التظاهر». ثم حُبس احتياطيا إلى مدى لا يعلمه إلا الله بتهمة «التفكير والنية»، لا غير. (يمكنكم العودة إلى العديد من الوقائع المنشورة، وإلى تصريحات جورج اسحاق عضو المجلس «القومي» لحقوق الإنسان).

وفي التفاصيل أن جهة الإدارة (الداخلية) لم توافق أبدا على تنظيم مظاهرة «سلمية» أيا كان غرضها. وكلنا نذكر كيف فشلت أحزاب مصرية (رسمية) في استيفاء اللازم قانونا لتنظيم «مسيرة سلمية» لمجلس النواب احتجاجا على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود إليه «في تجاهل صارخ لأحكام القضاء».

وفي التفاصيل، أن رجال الشرطة ألقوا القبض في يناير ٢٠١٤ على ١١ شابا من أعضاء حزب «رسمي» (لا جماعة محظورة) لا لشيء إلا لحملهم ملصقات تدعو للتصويت بلا في الاستفتاء على الدستور. رغم أن الأحزاب لم تُخترع أصلا إلا لتروج لمواقفها وآرائها حيال القضايا المختلفة.

وفي التفاصيل أيضا مشروع قرار وزاري يقضي بإضافة أحكام الحبس والغرامة في قضايا «التجمهر والتظاهر» إلى «صحيفة السوابق الجنائية»، مما يمكن أن يؤدي، ليس فقط إلى الحرمان من ممارسة الحياة السياسية، بل ومن عضوية النوادي، وفتح حسابات في البنوك (!) كأن هناك من لا يدرك خطورة العمل على «إقصاء» هذا الجيل بهذه الطريقة. ومن لم يقرأ في التاريخ أن «الحبس السياسي»، لم يكن أبدا عارا على المحبوسين، بل على الحكومات التي حبستهم. ومن لا يذكر أن نيلسون مانديلا الذي احتفى به العالم كله كان محبوسا سياسيا. وكذلك السادات بالمناسبة. (فترة حبس مانديلا استمرت ٢٧ عاما كاملة)

***

تظاهر الناس في مصر فأسقطوا الرئيس، وتظاهروا في أوروبا دفاعا عن غزة، ويتظاهرون في أمريكا دفاعا عن حقوق المسلمين

يبقى «في التفاصيل»، وربما هو أهم ما في التفاصيل أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ (قانون التظاهر) يستند، ضمن ما يستند إليه، كما ورد في ديباجته إلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر. والأهم أن معظم إن لم يكن كل من حوكموا «بتهمة التظاهر»، ووجهوا بذلك القانون في قرارات الاتهام، كما استندت إليه المحاكم في حيثيات أحكامها. ولذلك القانون قصة مثيرة.

كان العام ١٩١٤، وبالتحديد في الخامس والعشرين من مايو حين سافر الخديوي عباس حلمي الثاني لضيعته في دلمان، ومنها للقسطنطينية، مقررًا قبل سفره، تعيين حسين رشدي باشا قائم مقام في غيابه، وفوضه في إصدار اللوائح والأوامر، دون أن يفوضه في إصدار القوانين.

أيامها، كانت مصر «المحتلة» تحت السيادة الاسمية للدولة العثمانية، ولكنها خاضعة من الناحية العملية لبريطانيا. وكانت السياسة المصرية الداخلية ساحة للنزاع بين المصالح السياسية المتضاربة لأطراف مختلفة خاصة إبان الحرب العالمية الأولي.

وأيامها، وبضغط من «المحتل الإنجليزي» الذي كان على أبواب حرب عالمية، وفي ظل وضع سياسي غير مستقر استغل حسين باشا رشدي رئيس مجلس النظار (رئيس مجلس الوزراء) غياب الخديوي عباس حلمي الثاني خارج البلاد، وأصدر القانون بدعوى امتلاكه تفويضًا من الخديوي بذلك، رغم أن تفويض الخديوي له لم يكن يتضمن إصدار القوانين بحسب نص التفويض.

حسب ما تقول به الوثائق البريطانية، جاء هذا القانون كجزء من سلسلة استراتيجيات كان القصد منها الضرب بيد من حديد على تصاعد المظاهرات والغضب الوطني بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، الأمر الذي أصاب المسئولين البريطانيين والمصريين بالخوف من التمرد.

وكانت الفترة من ١٩٠٩ وحتى اندلاع الحرب في ١٩١٤ وصدور قانون التجمهر، قد شهدت تصاعد ملحوظ لمعدل التجمعات والتظاهرات. وصعود الحركة الوطنية، وأصبح إصدار قانون التجمهر ضروري من وجهة نظر سلطات الاحتلال لضمان السيطرة على الأوضاع في مصر، أثناء خوض بريطانيا الحرب العالمية الأولى، لاسيما بعدما أوشك الطرفان المُحتلان لمصر على الانضمام للحرب كخصوم.

وبغض النظر عن التفاصيل التاريخية، وهي كثيرة ومثيرة، فقد أصدر حسين رشدي باشا القانون بالمخالفة «للقانون النظامي» الذي كان ينظم إصدار القوانين وقتها، وبعد أن نجح في تعطيل عمل الجمعية التشريعية.

وككل القوانين القمعية، لم ينجح قانون التجمهر (الذي صدر بإيعاز من المحتل) أن يقف حائلا أمام الحراك الشعبي في ١٩١٩، والتي تحكي لنا يومياتها كيف اقتحم الجنود البريطانيون محل جروبي (١٠ مايو ١٩١٩)، حيث كان يجتمع العديد من أعضاء الحركة الوطنية. لتصدر السلطة العسكرية في اليوم التالي أمرًا بتوقيع الجنرال واطسن القائد العام العسكري البريطاني، بتفريق الاجتماعات في المقاهي؛ إعمالا لقانون التجمهر (ما أشبه اليوم بالبارحة)

ثم كان أن جرت في النهر مياه كثيرة. انتهت الحرب العالمية الأولى في ١٩١٨، وثار الناس في ١٩١٩ ليتم إقرار دستور ١٩٢٣ الذي نظم سلطة التشريع على نحو جديد.

وفي عام ١٩٢٤ عادت الحياة البرلمانية إلى مصر. ثم كان في السادس عشر من يناير ١٩٢٦ أن اقترح عضو مجلس النواب عن كفر الدوار محمد يوسف بك مشروع قانون بإلغاء القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ على أساس أنه صدر في وقت استثنائي، ووصفه بأنه «من الأحكام العرفية، استعمله رجال السلطة التنفيذية مصادرة لحرية الأفراد وتنكيلًا بهم.» وقد تم قبول الاقتراح.

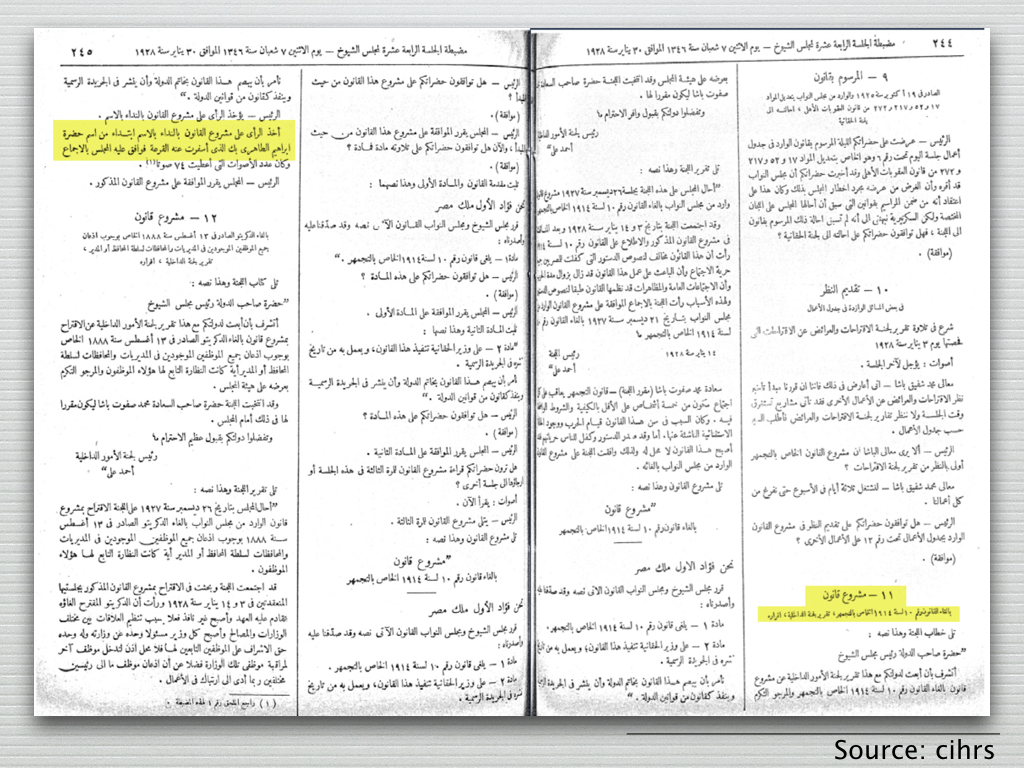

وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون أحاله لمجلس الشيوخ. والذي وافق عليه بدوره بإجماع الآراء في ٣٠ يناير عام ١٩٢٨ ومن ثم أحيل للملك فؤاد الأول للتصديق عليه ونشره بموجب المادة ٣٤ من الدستور. والذي يضع أمام الملك خياران، إما الاعتراض على القانون وإعادته للبرلمان مرة أخرى للمناقشة والموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. أو عدم الرد، وفي هذه الحالة، يعد القانون مصدق عليه بعد مرور شهر من تاريخ إرساله. وهو ما جرى بعد أن فشل الملك فؤاد في إقناع الإنجليز بالتدخل للحيلولة دون تمرير القانون (كما تقول بذلك المراسلات «المخزية» التي كشفت عنها الوثائق البريطانية)

من مضبطة الجلسة ١٤ لمجلس الشيوخ ٣٠ يناير ١٩٢٨

***

يحاكم المصريون «اليوم» بموجب قانون أصدره الإنجليز قبل قرن من الزمان، قبل أن بتبرأوا منه، ويلغيه البرلمان عام ١٩٢٨ بالإجماع

خلاصة القول أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر، والذي يُحاكم به المصريون الآن هو قانون، فضلا عن أنه وُلد باطلا لمخالفته طرق إصدار القوانين وفقًا لأحكام القانون النظامي لسنة ١٩١٣، تم إلغاؤه (بإرادة الأمة)، بعد أن وافق مجلس النواب على إلغائه «بإجماع الآراء» في الثلاثين من يناير ١٩٢٨ (تفصيل ذلك في التقرير التاريخي الموثق الذي أعده «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»). وأن التحجج بأن ما شرعه النواب «بالإجماع» لم يجد طريقه للنشر في الجريدة الرسمية، أدعى للاهتمام بخطورة تقاعس سلطة إصدار القوانين (الملك أو الرئيس) عن نشرها بالجريدة الرسمية؛ إنفاذا لها وإعلاما للكافة. وهو الأمر الذي تزايد للأسف في السنوات الأخيرة. (انظر التحقيق الذي أعده الزميل محمد بصل في هذه الجريدة ـ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٥)

…….

ثم يبقى أن أهمية الجدل حول مشروعية «قانون المحتل» القديم هذا، أو بالأحرى خطورته، لا تكمن فقط في رمزيته السياسية والتاريخية في وطن يعتز باستقلاله، وإنما أيضا في الآثار القانونية المترتبة على التوسع في استخدامه من قبل السلطات الحاكمة «أداة للقمع غير المنضبط»، والذي قد يتبدى في الآتي:

١ـ يعتبر القانون المؤلف من خمس مواد أن «التجمهر» هو أي تجمع مكون من خمسة أشخاص فأكثر. حتى وإن كان على مقهى. ويجرمه إذا رأى رجال السلطة العامة أن من شأنه الإخلال بالسلم العام. وترك لهم السلطة التقديرية المطلقة لتقدير ذلك. وهو الأمر الذي رأينا غير مرة كيف أن تطبيقه يجسد «الشيطان الذي يكم في التفاصيل»

٢ـ يقر القانون بالمسئولية الجماعية لكل مشارك في التجمع، حتى وإن تصادف وجوده في المكان عن أي فعل مخالف للقانون، حتى وإن كان مرتكبه شخص واحد. وفي ذلك مخالفة صارخة لما استقر عليه الشرع والقانون والدستور من مبدأ شخصية العقوبة (المادة ٩٥ من الدستور). وهو الأمر الذي كان له أثره الواضح في أحكام «جماعية» صدرت بالإعدام أو المؤبد في قضايا شهدنا كيف لم تطمئن إلى عدالة أحكامها محكمة النقض.

***

وبعد ..

وجبت الإشارة إلى أنني رجعت في كثير مما ورد في هذا المقال إلى بحث «تاريخي وقانوني» غير مسبوق حول «شرعية قانون التجمهر» نشره قبل أيام «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، واستوجب دراسة معمقة في وثائق الأرشيف الوطني بلندن، ومضابط البرلمان المصري، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودار الكتب المصرية. والأهم أن إلي جانب القانونيين من باحثي المركز الذين أعدوا تلك الدراسة «الأكاديمية المحترمة»، والتي استمر العمل عليها عامين كاملين كان هناك باحثة متخصصة في تاريخ مصر الحديث؛ فضلت عدم ذكر اسمها «حرصًا على سلامتها وأمنها الشخصي» .. وأحسب في ذلك الكفاية دلالة على ما نعيشه في مصر الآن.

وقانا الله شر كثير مما نعيش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة الكاتب:

twitter: @a_sayyad

Facebook: AymanAlSayyad.Page

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

روابط ذات صلة:

ـ حول «شرعية قانون التجمهر» - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

ـ سقط مبارك.. فهل حقا سقط النظام؟

ـ من يحرس العدالة .. والوطن؟

ـ الشارع لمين؟